女性の体は女性ホルモンの影響を常に受けており、特に妊娠・出産の時期には様々な変化が訪れます。妊娠超初期~妊娠初期の体に起きる変化は個人差がありますが、だいたい妊娠4週目以降から様々な症状が現れると言われています。

「もしかして妊娠かも?」と思ったら、体へ起きるサインを見逃さないようにしましょう。

妊娠超初期に現れる症状や特徴

妊娠の兆候はさまざまな形で女性の体に現れます。月経が遅れたり、いつもと体調が違ったりなど、妊娠が疑われる方は下記のリストを参考に、自身でできるセルフチェックを確認してみましょう。

妊娠のサイン

☑ 生理予定日が1週間以上遅れている

☑ 基礎体温の動きに変化があった

☑ 37℃台の微熱が続いている

☑ 強い眠気を感じる

☑ 肌荒れ、しみ・そばかすが増える

☑ ニオイに敏感になっている

☑ 食欲がなくなる

☑ 嗜好がかわる

☑ おりものの量が増える

☑ 乳房が張り・痛みを感じる

生理に似た少量の出血も妊娠の可能性

上記に加えて、妊娠のサインの一つとして「着床出血」についても知っておきましょう。着床出血とは、受精卵が子宮内膜に着床するときに起きる出血です。生理のような出血症状ですが、生理にしては経血が少量であり、期間も短いことが特徴です。およそ4人に1人ほど着床出血が起きるとも言われています。

妊娠の心当たりがあり少量の出血が1,2日程度あった時などは、着床出血の可能性が疑われますので、妊娠検査薬を使って検査をしてみましょう。

しかし、出血はまれに重大な病気が伴う場合もありますので、安易な判断は禁物です。普段と違う出血があった場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。

妊娠検査薬は産婦人科受診前の目安に

妊娠初期は胎児の脳や心臓などの機関が形成されるとても重要な時期です。胎児が外からの影響を受けやすい時期でもあるため、先述のような妊娠の兆候が見られた場合は妊娠検査薬で妊娠を確認することが大切です。

妊娠検査薬はドラッグストアなどでも手軽に手に入ります。最近では市販の検査薬の精度もとても高くなっていますので、妊娠が疑われる際にはまず自宅で検査をおこなってみると良いでしょう。

生理が周期的に来ている方なら、生理の予定日から1週間~10日ほどで妊娠検査薬を使うことができます。生理予定日に近いと、妊娠の陽性反応が正しく出ないこともありますので、陰性の場合でも生理が来ない日が続いたら再度検査を行ってください。

陽性反応が出たら早めに産婦人科へ

市販の妊娠検査薬で陽性反応が出たら、早めに産婦人科を受診するようにしましょう。検査薬はあくまでも陽性判定をするためのものであり、産婦人科で妊娠の状況を確認することが重要です。ただあまりに早期では病院でも正確な診察ができない場合もあるためで、最終生理日から5~6週間後の受診がちょうどいいタイミングです。

産婦人科では、陽性反応があった方には尿検査及び経腟超音波検査と内診を行います。子宮内に胎嚢、胎芽、心拍の確認がされ正常な妊娠が確定します。

妊娠糖尿病とは、妊娠中に血糖値のコントロールがうまくできなくなる糖代謝異常のことを言います。通常の糖尿病よりも診断基準が厳しく、妊婦全体の約8%が診断を受けているとも言われています。

妊娠中に血糖値が上がりやすい理由

妊娠するとホルモンの影響で、普段よりインスリンの働きが上手くいかなくなります。また、インスリンを壊す働きをする酵素が胎盤でつくられます。そのため、妊娠中は普段より血液中の糖が多くなり、血糖値も高くなりやすい状況にあるのです。特に妊娠後期には、血糖値を正常に保つために、インスリンの必要量も増えていき、高血糖になる場合があります。

自覚症状はほとんどないため、気づかないうちに血糖値が高くなっていることもあり妊婦健診をきちんと受けることが重要です。

診断方法

妊娠糖尿病の診断には、まずスクリーニング検査が行われます。スクリーニング検査で妊娠糖尿病の疑いがあるとされた場合には、75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)という検査を行います。

75gOGTTの検査では、空腹時とブドウ糖75gを飲んで1時間後、そして2時間後の計3回、血糖値を測る採血を行います。下記の値にひとつでも当てはまれば、妊娠糖尿病と診断されます。

① 空腹時血糖値≧92mg/dL

② 1時間値≧180mg/dL

③ 2時間値≧153mg/dL

お母さんや赤ちゃんへの影響は

● お母さんへの合併症

妊娠高血圧症候群、羊水量の異常、肩甲難産、網膜症・腎症およびそれらの悪化

● 赤ちゃん(胎児や新生児)への合併症

流産、形態異常、巨大児、心臓の肥大、低血糖、多血症、電解質異常、黄疸、胎児死亡など

● 小児期への合併症

小児期から成人期にかけての肥満、メタボリックシンドローム

妊娠糖尿病になると、上記のように母体だけでなく赤ちゃんにも合併症をもたらします。

このような影響は、適切に治療や対処を行うことで予防できることが報告されています。そのため妊娠糖尿病と診断された場合は、主治医の指導を受けながら食事や栄養に気を付けることがとても重要となります。

娠糖尿病の治療や対策

軽度の妊娠糖尿病であれば、食事療法を中心に治療を進めることが多いです。病院で受ける栄養指導に従って、食事療法を進めてください。運動療法については、妊娠中は難しい場合もありますので、必ず主治医の許可を得て行うようにしましょう。一般的には、ウォーキングや体操、ヨガなどの有酸素運動が血糖値の改善に効果的と言われています。

食事療法や運動療法のみでは血糖値の改善が見込めない場合には、インスリン療法を行います。妊娠中の飲み薬は、胎児に影響を与える可能性があるため使用できません。

出産後には多くの場合、血糖値が正常に戻る場合がほとんどです。分娩後6〜12週で再度75gOGTTをすることをお勧めします。妊娠糖尿病と診断された方は、将来糖尿病になる確率が7~8倍に上がると言われています。出産後も引き続きバランス良い食事と運動を心がけて生活するようにしましょう。

女性の身体はストレスや生活習慣の乱れからの影響を受けやすく、生理周期がずれたり無排卵などの症状を引き起こすことがあります。妊娠を望む女性は、ストレスをコントロールする工夫を心がけ、規則正しい生活を送るようにるすことが大切です。

さらに女性が妊娠に気づくタイミングは、多くの場合妊娠二か月目以降です。妊娠初期には胎児の重要な器官が形成される時期であるため、妊娠前からバランスの良い食事を続けておくことが重要です。

妊娠前から気を付けたい生活習慣

● ストレス

最近の研究で、ストレスは不妊の大きな要因の一つであることが分かってきました。排卵を抑えるホルモンの分泌がストレスの影響で増加することも明らかにされています。妊活中の方は日常生活の中でストレスをコントロールし、リラックスした時間が持てるように工夫しましょう。

● 睡眠・運動

睡眠や運動は体温の上昇や血流の改善につながります。特に血流の改善は、生殖機能にも良い影響を与えると言われています。またしっかりとした睡眠をとり、普段から適度に体を動かすことでストレスを発散することができるでしょう。

● 薬

妊娠に心当たりがあるときは、薬を服用する前に医師や薬剤師にまず相談することが大切です。妊娠初期の症状は風邪の症状と似ている点も多いため、安易に自己判断し市販の風邪薬を飲んだりしないようにしましょう。

● たばこ・お酒

喫煙の本数が多い人ほど妊娠しにくく、早産や流産、胎児の生育不良を招く可能性があります。また「乳幼児突然死症候群(SIDS)」※の原因の一つは、保護者の喫煙であることも報告されています。妊娠を希望するなら、たばこは早めにやめることが大切です。

アルコールは胎盤を通しておなかの赤ちゃんへ運ばれます。妊娠を計画している方は、普段からアルコールを控えめにしておきましょう。

※それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気。 生後2ヵ月から6ヵ月に多く、まれに1歳以上でも発症することがあります。

● カフェイン

コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインも気をつけておきたいです。カフェインを常習的に大量に摂取すると、血流も悪影響があると言われています。日頃から濃いコーヒーを何杯も飲んでいるという方は、量を減らしていくようにしましょう。

● ダイエット

体重の急な減少があると、女性ホルモンが正しく分泌されなくなり、無排卵の原因になります。また太りすぎの場合にも正常な排卵がされにくいと言われています。適正体重が維持できるように、バランスの良い食事と適度な運動を心がけ、健康的な生活を送りましょう。

● 冷え性

体が冷えると、卵巣や子宮への血液の循環も悪化します。冷え性は月経痛や不妊等の原因にもつながるため、妊活中の女性は対策が必要です。適度な運動を行ったり、お風呂はシャワーではなく湯船で温まるようにすると良いでしょう。血行がの改善やリラックスにも有効です。また飲み物も冷たいものをとりすぎないよう、注意しましょう。

葉酸の摂取も大切です

葉酸は ビタミンB群の一種で代謝に関係する栄養素。DNA・RNA、たんぱく質の生合成を促します。細胞の分裂や成熟にも関わり、胎児の脳や脊髄の発達異常とされる神経管閉鎖障害のリスクを減らす働きがあるとされています。

そのため妊娠を希望している人は、妊娠1ヵ月以上前から葉酸を摂ることをおすすめします。 妊娠初期から赤ちゃんの神経系は作られるため、妊活中から摂取することが大切といえます。

葉酸を多く含む食品には、ほうれん草やブロッコリー、アスパラガス、レバー等があげられます。妊娠を予定している女性や妊婦の方は、通常の摂取量の約1.8倍が必要といわれています。食品に加えてサプリメントでの葉酸摂取も厚生労働省から推奨されいます。食事と合わせて、サプリメントも上手に活用すると良いでしょう。

妊娠前に受けた方が良い検査

生活習慣や食事を改善するだけではなく、妊娠前には病院でいくつか検査をしておくと安心です。たとえば糖尿病の検査はその一つです。妊娠中にも糖尿病の検査を行いますが、もし合併症を起こしていた場合には赤ちゃんの臓器に影響を与えることもあります。そのため、妊娠前に糖尿病の有無を確認し、血糖管理を習慣づけた後に妊娠することをおすすめします。

また風疹の罹患歴がない方や不明の方は、抗体検査を妊娠前に行っておきましょう。子供のころに予防接種を受けたことがある人でも、ワクチンによる抗体は低下していることもあるため過信してはいけません。風疹抗体がなかった場合には、予防接種を受けておきましょう。※予防接種後約2か月間は避妊期間が必要

その他、子宮頸がんや乳がん、性病や生理不順等の病院で調べてもらうことをおすすめします。妊娠前に発見された疾病なら、治療後に計画妊娠をすることも可能です。早期発見・早期治療のためにも妊娠前の検査や受診が重要となってきます。

妊娠初期は、受精卵が着床し胎盤が形成される大切な時期です。体の様々な変化によって出血をする場合もあり、心配になる方も多いでしょう。

妊娠初期の出血にはしばらく様子を見ても問題ない場合と、すぐに病院へ受診した方が良い場合とがあります。出血を経験した際に適切に対処できるように、様々なケースを確認しておきましょう。

様子を見て良い出血

● 着床時出血

受精卵が着床し、受精卵から伸びた絨毛が子宮内膜に定着する際に子宮内膜の血管を傷つけてしまうときに起こります。生理の始まり時期のような少量の血が、1日~4日程度つづくケースが多いです。

● 子宮(頚)頸部や(膣)腟部からの出血

妊娠すると子宮の血液量が増えるため、充血したような状態になります。そのため、少しの刺激で子宮(頚)頸部や(膣)腟から出血しやすくなります。腹痛などもなく少量で1回のみの出血であれば、様子を見て構いません。

こんな出血は注意が必要

「切迫流産」という流産へ進行する可能性がある出血には、少量の出血が断続的にみられるという特徴があります。大量出血や腹部の痛みなどが伴うと流産のリスクが高まります。ただし、妊娠の15%が流産となり、流産の原因は胎児因子のことが大半を占めると言われています。

また子宮内膜以外で受精卵が着床する「異所性妊娠」や、胎盤を形成する絨毛組織に異常が起きる「胞状奇胎」の際にも出血がおきることがあります。

妊娠初期の出血でチェックするポイント

出血が起きて医師に相談・受診する際には、出血の状態を正しく伝えることが大切です。出血の経過や量などを確認し、メモなどに残しておくと受診の際に伝えやすくなります。

主に、下記の状態をご自身でチェックしておくことをおすすめします。

☑ 出血の色(赤色、茶色、褐色など)

☑ 出血の量(ティッシュに付く程度、ナプキンが一杯になる程度など)

☑ 血液の状態(ドロドロ、サラサラ、血の塊があるなど)

☑ 出血した日時と継続期間

☑ 出血以外の身体の変化(発熱、腹痛、下痢、めまいなど)

妊娠中の出血には自己判断は禁物

妊娠中に出血が起こった際には、決して自己判断で対処してはいけません。少量の出血などがあった場合でも、まずはかかりつけ医に連絡して相談をするようにしましょう。

特に鮮血が出ている場合や出血量が多い場合、腹痛やお腹のはりが伴う場合などは、医療機関に指示をあおいでください。

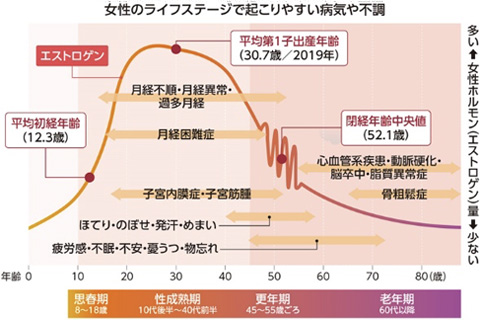

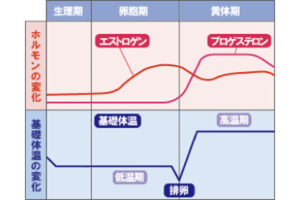

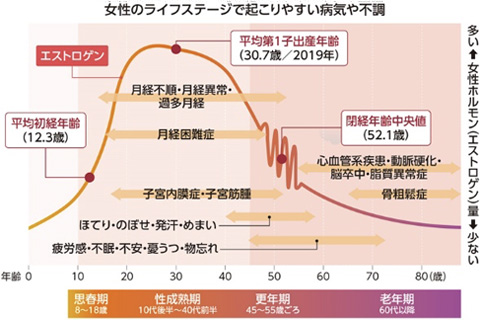

女性の身体は、年齢に伴っていくつかの段階を経て変化していきます。初潮から妊娠・出産、閉経に至るまで、女性ならではの身体の仕組みをコントロールするのは、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)と呼ばれるふたつのホルモンです。

エストロゲン<卵胞ホルモン>

エストロゲンは女性らしさをつくるホルモンです。成長とともに分泌量が増え、生殖器官を発育、維持させる働きをもっています。女性らしい丸みのある体形をつくったり、肌を美しくしたりする作用もあります。その分泌量は毎月の変動を繰り返しながら20代でピークを迎え、成熟期間がおよそ20年間ほど続きます。45歳頃になると、卵巣機能が低下し分泌量は減少していきます。月経の周期も不規則になり、50歳頃には閉経を迎えます。この閉経前後の10年間が「更年期」であり、ホルモンバランスが急激に崩れによって心と身体に不快な症状が起こりがちになります。

プロゲステロン<黄体ホルモン>

プロゲストテロンは妊娠準備のためのホルモンと言われています。排卵直後から分泌量が増え、子宮内膜をやわらかくして妊娠の準備を整えます。妊娠が起これば、分泌はそのまま続き、出産まで子宮内膜を維持します。一方妊娠が起こらなかった場合には、分泌量は約2週間で減少していき、子宮内膜が剥がれ落ちます。これが月経です。

プロゲステロンはこの他に、乳腺の発達や、利尿作用に関わります。また、身体の体温を上げる働きがあるため、基礎体温を測ることで、自分の体の状態を確認することができます。

女性のライフステージとホルモンの関係

2つのホルモン「エストロゲン」と「プロゲステロン」は、女性の健康的な毎日をサポートする重要な役割を果たしています。また一方で、ホルモンのちょっとしたバランスの乱れが様々な身体の不調の原因につながることもあります。

2種類の女性ホルモンは年齢によって分泌量が変化し、特にエストロゲンは女性の身体への影響が大きいと言われています。思春期になり月経が始まると、月経不順や月経困難症といった月経に関するトラブルが起こる場合があります。性成熟期になると、子宮内膜症や子宮筋腫といった女性特有の疾患があらわれることがあります。卵巣の働きが急激に低下し、エストロゲンの分泌が減少する更年期には「更年期障害」とよばれる不調で悩みを抱える女性も少なくありません。さらに、更年期を過ぎて老年期を迎えると、エストロゲンで守られていた肝臓、血管、骨、皮ふなどの器官でのトラブルや病気のリスクが高まります。

月経周期を把握することで体調管理を

女性の毎日の健康に大きく影響する女性ホルモン。ホルモンの乱れを把握するためには、自身の月経周期を知ることが重要です。

月経周期が分からない場合は、基礎体温を記録してみることをおすすめします。基礎体温とは、最小限のエネルギーしか消費していない安静な状態の時の体温のことを言います。基礎体温を計測するためには、朝起きたらすぐにベッドや布団の中で動かず、舌下で計測してください。毎朝、同じ時間に計測することでより正確な記録ができます。毎日基礎体温を記録して、グラフにすることで月経周期やホルモンの状態、排卵の有無などに気づくことができます。また、基礎体温と同時に体や心の状態も合わせて記録しておくと、女性ホルモンの影響がより分かるようになり健康管理に役立つでしょう。

女性にとって人生の大きなイベントである、出産。日本で認められている出産スタイルは様々なものがあり、近年では納得のいくスタイルを自分で選択する方も増えています。一方で妊婦や胎児の状態や安全を考慮し、医師の判断で出産スタイルを決めることもあります。希望する出産スタイルがある場合には、事前に対応できる病院を確認しておき、医師と相談しておくようにしましょう。

さまざまな出産スタイル

分娩の種類には、産道を通って赤ちゃんが生まれる「経腟分娩」と、おなかを切開して赤ちゃんを取り出す「帝王切開」の2種類があります。ここでは、経腟分娩の中からいくつか代表的な出産スタイルをご紹介します。

● 無痛分娩(和痛分娩)

麻酔を使用して分娩時のさまざまな痛みを緩和させる方法です。分娩時の痛みがまったくなくなるわけではないため、和痛分娩と呼ばれることもあります。前回の出産が難産だった方や心臓疾患のある方、痛みに強い恐怖心を持つ方等にとって効果的な方法となります。

計画分娩で無痛分娩とする場合と、自然陣発時にあわせて施行する場合があります。

麻酔は非常に微量であり、胎児への影響はありません。既往症や体質などへの配慮が事前に必要となるため、事前に医師とよく相談が必要となります。

● 誘発分娩

出産予定日を過ぎた場合や妊娠の継続が母体や胎児に影響が及ぶ場合等に、医師の判断のもと行われる方法です。

大きく分けて、陣痛誘発剤などの薬剤を使用する方法と、腟錠や器具を使って子宮口を開く方法があり、いずれか一方または併用して出産を促します。

(参考:陣痛が弱い微弱陣痛で使用する場合、陣痛促進剤といい陣痛誘発剤とは区別しています。)

● フリースタイル分娩

「こんなお産にしたい」という、妊婦自身の意思を尊重した出産スタイルです。うつ伏せや横向き、両手両ひざをついた姿勢や座位、立て膝など、自分にとって負担が少なく楽だと感じられる姿勢を選んで出産します。リラックスして出産に臨めるため、必要以上の緊張を防ぎスムーズな分娩が期待できます。

ただし母体や胎児の状態によっては選択することができないこともあります。多胎妊娠の場合や合併症のある場合、妊娠前のBMIが25以上の場合にはフリースタイル出産ができない場合が多いです。また産院によっても対応は異なります。

● 水中分娩

約37度の人肌程度の温水の中で赤ちゃんを出産する方法です。温水は心身をリラックスさせ、陣痛を和らげる効果があます。また水中では浮力の影響で、姿勢を楽に変えることも可能で母子への負担が少ないと言われています。

ただし水中分娩に対応している産院は限られているため、事前に確認をするようにしましょう。

● LDR

陣痛(Labor)、分娩(Delivery)、分娩後の回復(Recovery)の流れを1つの部屋で行うスタイルです。陣痛室から分娩室への移動がいらないため、お母さんの負担が抑えられます。家族も立ち合いがしやすいというメリットもあります。

希望の出産スタイルと病院の選び方

自分の望む出産スタイルが見つかったら、病院や産院の分娩予約時に相談してみましょう。病院や助産師によっては対応できないものもあるため、あらかじめ確認することが大切です。

また対応できる病院であっても、母体や赤ちゃんにリスクが伴うと判断された場合には、希望通りの分娩ができるとは限りません。あらかじめ医師や助産師と相談しておくようにしましょう。

分娩や出産スタイルのイメージを具体的に思い描いて計画を立てることで、不安や恐怖心に対しての心の準備につながります。万全の準備をして、理想の出産に臨んでください。

妊娠による女性の身体の変化は、お口の中にも現れます。ホルモンバランスや食生活変化によって、口腔内環境が悪化し歯周病のリスクは妊娠前に比べて大きく高まると言われています。その影響は胎児にまで及ぶことがあるため、妊娠前から口腔内環境を整え、歯周病対策をしっかり行うようにしましょう。

口腔内の細菌が増殖しやすい妊娠期

妊娠期は、「エストロゲン」「プロゲステロン」という2つの女性ホルモンが増殖します。これらのホルモンは、歯周病菌の一部が栄養源にしていることから、口腔内の細菌が活発になって増殖していきます。そのため妊娠期は、歯周病になりやすい環境下にあるのです。

また、つわりの影響で食事の回数や間食が増えたり、歯ブラシを口に入れることすら気持ち悪くなったりもします。さらに妊娠期は唾液の分泌量も減る傾向にあるため、虫歯や歯周病のリスクが高まる条件が揃っていると言えます。

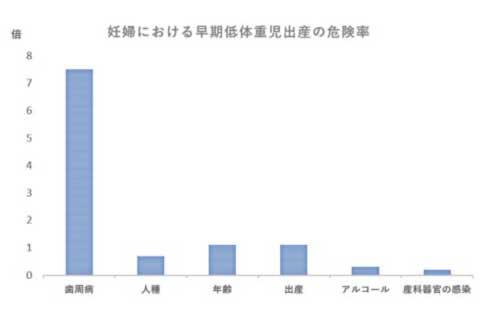

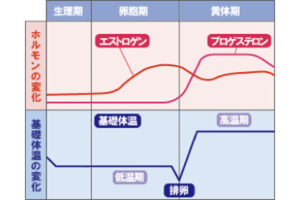

歯周病と早産・低出生体重児の関係

歯周病が進行すると炎症物質が毛細血管を通じて、血液中に入り全身を巡ります。炎症物質が子宮に到達すると、子宮収縮を促す刺激を受けるため早産、低体重児出産のリスクが高まることが報告されています。

J Periodontol 67:1103-1113, 1996.

上記のグラフが示す通り、妊娠している女性が歯周病に罹患している場合、低体重児および早産のリスクは(トル アルコールや年齢など、他の要因と比べても)約7倍にものぼり、アルコールや年齢など他の要因と比べて高いです。(他の因子と比較して7倍ではないと思います。グラフはオッズ比・相対危険度ではないでしょうか。)またおなかの赤ちゃんが出産時の胎盤を通じて、歯周病菌に感染することもあるのです。

歯周病合併妊娠では、胎児発育不全や妊娠高血圧腎症のリスクが高いともされています。このように歯周病と妊娠・出産には深い関係があります。歯周病がただちに早産や低体重児出産の原因になるわけではありませんが、安全なお産と赤ちゃんの健康のためにも、歯周病対策や口腔ケアを十分に行うようにしましょう。

出産までに歯科検診を受けましょう

妊娠中の口腔内を清潔に保つため、歯科健診を受けておくことをおすすめします。時期としては、妊娠中期に入ってからの早目が良いでしょう。妊娠初期はつわりの影響があるため、妊娠後期は長時間口を開けるなど診察の体勢をとることが辛くなるためです。

母子健康手帳の中にも記載されている「妊婦歯科健康診査」では、歯石や虫歯の有無、歯肉の状態など口腔内の健康状態をチェックします。歯周病は自覚症状がなく、自分では発見しにくい病気です。しかし発見すれば治療もできますし、予防することも可能となります。妊娠中・授乳中も歯科治療は安全です。妊婦歯科健診を受けることで、歯周病を確実に予防するようにしましょう。お母さんが良い口腔内環境を保っておくことで、将来の子供の虫歯予防にもつながります。

産後うつは赤ちゃんを産んだばかりの女性に現れる病状です。ホルモンの変化や睡眠不足、環境の変化や育児のストレス・プレッシャーなど様々な原因で引き起こされ、およそ5〜10%(産婦人科診療ガイドラインより)の産後の女性が鬱を発症すると言われています。

ホルモンの影響やストレスから強い抑うつ症状に

産後はストレスが多い上に、周囲のサポートが不十分な状況が重なっている場合が考えられます。しかも妊娠・出産に伴う女性ホルモンの大きな変化によって、ストレスに耐える抵抗力が低下します。その結果ストレスを処理しきれなくなった脳が機能不全を起こし、ものごとを悪くとらえる傾向が強く出てしまいます。

そのような状態になると「母親ならば、あれもこれもやらねばならない」と考え、ますます無理をしたり、「育児の責任は私にある」と一人で抱え込んでしまったりと、悪循環となってしまいます。こういった悪循環こそが産後うつ病なのです。

また、産後うつ病の発症には、妊娠中の望まないイベントや、妊娠中のうつ状態および不安状態との間に関連があることも報告されています。

具体的な症状は気分の落ち込みや興味、喜びの喪失、不安、焦燥感、体重減少・増加、食欲減退・増加、不眠などが挙げられます。

「産後鬱かもしれない」と感じたら、下記のセルフチェックで確認し適切な対処をおこなうようにしましょう。

産後うつのセルフチェック

☑ 気持ちが落ち込みやすくなった

☑ 意欲がわかない

☑ 人に会いたくない

☑ 家事や育児に集中できない

☑ 身を整えることに無関心になっている

☑ 疲れやすい

☑ 集中力がなくなった

☑ 自分の赤ちゃんに愛情を感じられない

☑ 産前に興味があったことに無関心になった

上記の項目に該当する数が多いほど、産後うつの可能性が高くなります。症状が2週間以上の長期間続くようであれば、産後うつの対策や治療を行うことをおすすめします。

EPDS(エジンバラ産後うつ病質問票)を用いたスクリーニングも推奨されています。

マタニティブルーと産後うつの違い

マタニティブルーは、産後3~5日目をピークに産後2週間以内に現れる症状です。出産によるホルモンバランスの影響によるもので、一時的に気分が塞ぎ情緒不安定になりますが、産後1~2週間で精神的にも落ち着いてきます。一方2週間以上抑うつ状態が続く場合は、産後うつを発症している可能性があります。

対処方法や予防策

産後うつは産後1か月頃から発症し、少しずつ悪化していきます。本人が産後うつを発症していることが気づかず症状が進行することも多いため、一人で育児を抱え込まずに、相談したり手伝ってもらったりする姿勢が大切と言えます。パートナーが忙しくて育児に参加できない場合には、行政の窓口に相談したり、支援サービスを利用したりする等の対策をとるように心がけてください。

自分でできる対策としては、以下に挙げた項目を意識して試してみるとよいでしょう。

☑ できるだけ多く休息や睡眠を取る(赤ちゃんと一緒に寝る等)

☑ 全てを完璧にしようと思わない

☑ 自分の気持ちを周囲の人に話す

☑ 家族や友人・他のお母さんと話す

☑ 一人の時間を設ける

☑ 外出や日光浴をできる範囲で積極的に行う

☑ 栄養バランスに気を付けて食事を摂る

産後うつは、身体が休めと言っているサインとも言えます。まずは十分な休息をとるようにしましょう。また症状が改善されない場合には、出産した産婦人科や心療内科等を受診するようにしてください。

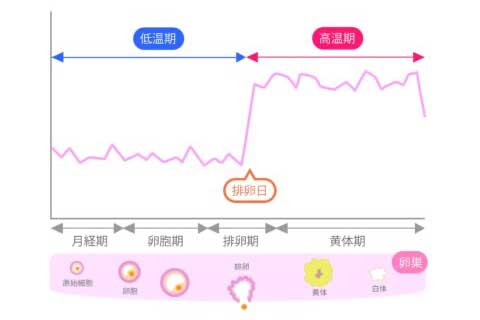

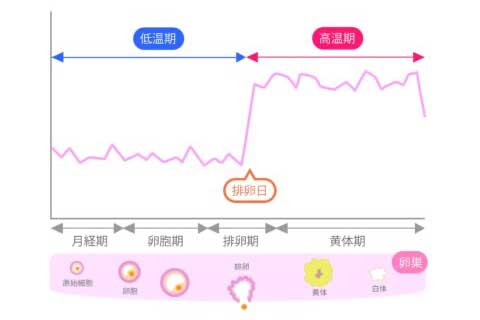

基礎体温とは、最小限のエネルギーしか消費していない安静な状態の時の体温のことを言います。女性は男性とは違い、ホルモン分泌の影響で体温の数値が上下します。月経がはじまってから排卵が起こるまでは低温期が続き、排卵後黄体ホルモンが分泌されると体温が上昇し高温期になります。

月経周期が正常な場合は、基礎体温が下図のように2相のグラフに分かれます。グラフの線がバラバラで低温期と高温期が2相に分かれない場合は、排卵していない可能性があります。

基礎体温のグラフの見方

月経期

妊娠が成立しない場合エストロゲンとプロゲステロンの分泌量が減少し、月経が起こります。

卵胞期

原始卵胞が成長・成熟すると、エストロゲンが分泌されて子宮内膜が増殖しはじめます。月経が28日周期の女性の場合は、月経が始まってから排卵するまでの2週間が低温期となります。エストロゲンの影響により、メンタル的にも身体的にも調子良い方が多いです。

排卵期

エストロゲンの分泌がピークになる時期。排卵が近づくと、透明で粘りけのあるおりものが増えます。

黄体期

排卵が起こり卵胞が黄体に変化するため、黄体ホルモンの分泌によって体温が上昇します。 低温期に比べると0.3~0.6℃くらい基礎体温が上昇し、約10~14日間高温期が続きます。

女性によっては月経前になると、さまざまな不快症状が現れる場合もあります。

基礎体温の正しい測り方

朝目覚めた後起き上がらずにそのまま、ベッドや布団の中で計測します。脇下体温計ではなく舌下体温計を使用します。

また検温期間中は規則正しい生活を心がけ、毎日できる限り決まった時間に検温しましょう。枕元などに体温計と記録用の基礎体温表を置いておくと便利です。

高温期が続く場合

高温期が14日以上続く場合は、妊娠の可能性が疑われます。月経が遅れているなど心当たりがある方は、妊娠を確認しましょう。

低温期が続く・グラフが2相に分かれない場合

基礎体温に差がほぼなく、低温期が続いている場合は無排卵周期症の可能性があります。数か月ほど基礎体温を記録した後、低温期が続くようならば婦人科へ受診をおすすめします。

基礎体温を妊活や健康管理の指標に

基礎体温は個人差も大きく、計測の仕方等で微妙な誤差が出たりすることも多いため、計測結果にあまり神経質にならなくても大丈夫です。まず計測と記録を数か月続けてみて、高温期と低温期が分かれているかどうか確認できるようになると良いでしょう。

上手に計測できるようになると、基礎体温は女性の身体の状態の指標になり、また自身の身体や生活に向き合うきっかけにもなります。妊娠を希望する女性や月経周期が安定しない方は、基礎体温の記録を続けてみることをおすすめします。

つわりは妊婦の多くの方が体験します。その原因は妊娠によって引き起こされる、ホルモンや代謝の変化などが要因であると考えられています。妊娠によって黄体ホルモンのプロゲステロンが増加することで、体内にガスが溜まりやすくなり吐き気や不快感を生じさせるのです。またエストロゲン(卵胞ホルモン)やプロゲステロン(黄体ホルモン)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)が嘔吐中枢を刺激することでつわりを引き起こすとも言われています。

その他にも、ビタミン不足による代謝や血糖値が変化や、心理的なストレスや疲労などがつわりの原因とも考えられています。ただ、つわりの明らかな原因ははっきりとは解明されていないことが現状です。

ピークの時期は8~10週頃

一般的には、妊娠5週目頃からつわりがはじまる妊婦さんが多いようです。ただ4週目からつわりの症状が現れる方や、6週目以降からつわりが始まる方、つわりをほとんど感じない方など個人差によるところが大きいです。

4~5週目でつわりの症状が現れる場合は、つわりによって妊娠に気づくことも多いようです。

つわりのピークは妊娠8週~10週頃だとされています。この時期は、妊娠ホルモンであるヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)の分泌量がピークを迎え、つわりの症状も重くなります。妊娠15週頃には、つわり症状は次第に落ち着くケースが一般的です。体質によっては、つわりが長期間に渡ることがあるため、つわりと上手に付き合うことも大切です。

症状と対策方法をチェック

つわりの主な症状は、吐き気や嘔吐、食欲の低下、嗜好の変化などです。また慢性的な眠気やよだれが増えたりするケースもしばしば見られます。

胎児のためにしっかりと食べなければいけない、と無理して食べようとする妊婦の方もいらっしゃいますが、神経質になることはありません。無理せずに食べようとはせず、食べられるものを食べられる量だけ食べる形で心配ありません。つわりの症状を重くしないように心がけ、穏やかに過ごせるようにしましょう。

● 吐きづわり

「少量頻回の食事摂取」と「水分補給」をおすすめします。

回に食べる量を減らして、1日の食事の回数を増やすと良いでしょう。温かいものや湯気、臭いで吐き気をもよおす場合も多いため、色々な食べ物を冷やしてから食べるのもおすすめです。

● 食べつわり

空腹を感じると気持ち悪くなってしまう症状を「食べつわり」といいます。気持ち悪さを軽減するために何かを口にすることは問題ありませんが、体重管理には気を付けなければいけません。対策としては、食べやすいものを少量に分けて食べるようにしましょう。体重コントロールが必要な場合には、カロリーを抑えた食品を選ぶように心がけましょう。

つわり軽減食材や栄養素

● ヨーグルト

冷たくて適度な酸味があるヨーグルトは、つわりの時期でも食べやすくおすすめです。タンパク質やカルシウムといった栄養素も豊富で、乳酸菌も多く腸内環境の改善や便秘予防にも役立ちます。

● しょうが

しょうがに含まれるジンゲロールやショウガオールなどの成分は、吐きけを抑える作用があります。生姜湯を作ったり、煮物や炒め物に入れてみたりと、色々な料理に加えてみると良いでしょう。生の生姜は妊娠中でも特に制限されておらず、通常の食事の範囲であれば問題ありません。欧米では、ショウガ粉末が症状の軽減に有効として広く推奨されているようです。

● ビタミンB群(葉酸、ビタミンB1、ビタミンB6)の豊富な食材

葉酸、ビタミンB6は吐き気を軽減する働きがあります。またビタミンB1が不足するとだるさが増すおそれがあるため、つわりの時期はビタミンB群を意識して摂取しましょう。ビタミンB1不足を放置すると、ウェルニッケ脳症※という脳の病気を引き起こすことがあるため注意が必要です。

葉酸はほうれん草や小松菜などの葉物野菜、ビタミンB1は豚肉や豆腐、オクラなど、ビタミンB6かつお、鮭、鶏ささみ肉などに多く含まれます。ただしビタミンB1、Bは水に溶けやすいため汁物や蒸し料理がおすすめです。

※ウェルニッケ脳症

ウェルニッケ脳症はビタミンB1(チアミン)の不足により、脳の奥のほうの部位(脳幹部)に微小な出血が起こり、細かい眼の振るえ(眼振)が目の動きに制限が出る(眼球運動障害)、意識障害などの精神状態の変化、ふらつき(失調性歩行)といった様々な症状が急激に出現します。(厚生労働省 e-ヘルスネットより引用)

まずは体調を第一に考えて

食事が思うように食べられなかったり、食べたものをすぐ吐いてしまうとつわりの時期。お腹の赤ちゃんへの影響はないのか、心配になってしまう妊婦の方もいらっしゃwいます。しかし、妊娠初期は赤ちゃんもまだ小さいため、そんなに気にする必要はありません。

気持ちの悪さやイライラを紛らわせるように、リラックスして過ごすことが大切です。好きな趣味や仕事、他に集中できることを見つけることでつわりの辛さを忘れてしまうことも一つの方法です。自分の体調を一番に考えて、つわりを乗り越えてください。

妊娠の兆候はさまざまな形で女性の体に現れます。月経が遅れたり、いつもと体調が違ったりなど、妊娠が疑われる方は下記のリストを参考に、自身でできるセルフチェックを確認してみましょう。

妊娠の兆候はさまざまな形で女性の体に現れます。月経が遅れたり、いつもと体調が違ったりなど、妊娠が疑われる方は下記のリストを参考に、自身でできるセルフチェックを確認してみましょう。

上記に加えて、妊娠のサインの一つとして「着床出血」についても知っておきましょう。着床出血とは、受精卵が子宮内膜に着床するときに起きる出血です。生理のような出血症状ですが、生理にしては経血が少量であり、期間も短いことが特徴です。およそ4人に1人ほど着床出血が起きるとも言われています。

上記に加えて、妊娠のサインの一つとして「着床出血」についても知っておきましょう。着床出血とは、受精卵が子宮内膜に着床するときに起きる出血です。生理のような出血症状ですが、生理にしては経血が少量であり、期間も短いことが特徴です。およそ4人に1人ほど着床出血が起きるとも言われています。

葉酸は ビタミンB群の一種で代謝に関係する栄養素。DNA・RNA、たんぱく質の生合成を促します。細胞の分裂や成熟にも関わり、胎児の脳や脊髄の発達異常とされる神経管閉鎖障害のリスクを減らす働きがあるとされています。

そのため妊娠を希望している人は、妊娠1ヵ月以上前から葉酸を摂ることをおすすめします。 妊娠初期から赤ちゃんの神経系は作られるため、妊活中から摂取することが大切といえます。

葉酸を多く含む食品には、ほうれん草やブロッコリー、アスパラガス、レバー等があげられます。妊娠を予定している女性や妊婦の方は、通常の摂取量の約1.8倍が必要といわれています。食品に加えてサプリメントでの葉酸摂取も厚生労働省から推奨されいます。食事と合わせて、サプリメントも上手に活用すると良いでしょう。

葉酸は ビタミンB群の一種で代謝に関係する栄養素。DNA・RNA、たんぱく質の生合成を促します。細胞の分裂や成熟にも関わり、胎児の脳や脊髄の発達異常とされる神経管閉鎖障害のリスクを減らす働きがあるとされています。

そのため妊娠を希望している人は、妊娠1ヵ月以上前から葉酸を摂ることをおすすめします。 妊娠初期から赤ちゃんの神経系は作られるため、妊活中から摂取することが大切といえます。

葉酸を多く含む食品には、ほうれん草やブロッコリー、アスパラガス、レバー等があげられます。妊娠を予定している女性や妊婦の方は、通常の摂取量の約1.8倍が必要といわれています。食品に加えてサプリメントでの葉酸摂取も厚生労働省から推奨されいます。食事と合わせて、サプリメントも上手に活用すると良いでしょう。

プロゲストテロンは妊娠準備のためのホルモンと言われています。排卵直後から分泌量が増え、子宮内膜をやわらかくして妊娠の準備を整えます。妊娠が起これば、分泌はそのまま続き、出産まで子宮内膜を維持します。一方妊娠が起こらなかった場合には、分泌量は約2週間で減少していき、子宮内膜が剥がれ落ちます。これが月経です。

プロゲストテロンは妊娠準備のためのホルモンと言われています。排卵直後から分泌量が増え、子宮内膜をやわらかくして妊娠の準備を整えます。妊娠が起これば、分泌はそのまま続き、出産まで子宮内膜を維持します。一方妊娠が起こらなかった場合には、分泌量は約2週間で減少していき、子宮内膜が剥がれ落ちます。これが月経です。

分娩の種類には、産道を通って赤ちゃんが生まれる「経腟分娩」と、おなかを切開して赤ちゃんを取り出す「帝王切開」の2種類があります。ここでは、経腟分娩の中からいくつか代表的な出産スタイルをご紹介します。

分娩の種類には、産道を通って赤ちゃんが生まれる「経腟分娩」と、おなかを切開して赤ちゃんを取り出す「帝王切開」の2種類があります。ここでは、経腟分娩の中からいくつか代表的な出産スタイルをご紹介します。

妊娠期は、「エストロゲン」「プロゲステロン」という2つの女性ホルモンが増殖します。これらのホルモンは、歯周病菌の一部が栄養源にしていることから、口腔内の細菌が活発になって増殖していきます。そのため妊娠期は、歯周病になりやすい環境下にあるのです。

また、つわりの影響で食事の回数や間食が増えたり、歯ブラシを口に入れることすら気持ち悪くなったりもします。さらに妊娠期は唾液の分泌量も減る傾向にあるため、虫歯や歯周病のリスクが高まる条件が揃っていると言えます。

妊娠期は、「エストロゲン」「プロゲステロン」という2つの女性ホルモンが増殖します。これらのホルモンは、歯周病菌の一部が栄養源にしていることから、口腔内の細菌が活発になって増殖していきます。そのため妊娠期は、歯周病になりやすい環境下にあるのです。

また、つわりの影響で食事の回数や間食が増えたり、歯ブラシを口に入れることすら気持ち悪くなったりもします。さらに妊娠期は唾液の分泌量も減る傾向にあるため、虫歯や歯周病のリスクが高まる条件が揃っていると言えます。

朝目覚めた後起き上がらずにそのまま、ベッドや布団の中で計測します。脇下体温計ではなく舌下体温計を使用します。

また検温期間中は規則正しい生活を心がけ、毎日できる限り決まった時間に検温しましょう。枕元などに体温計と記録用の基礎体温表を置いておくと便利です。

朝目覚めた後起き上がらずにそのまま、ベッドや布団の中で計測します。脇下体温計ではなく舌下体温計を使用します。

また検温期間中は規則正しい生活を心がけ、毎日できる限り決まった時間に検温しましょう。枕元などに体温計と記録用の基礎体温表を置いておくと便利です。

一般的には、妊娠5週目頃からつわりがはじまる妊婦さんが多いようです。ただ4週目からつわりの症状が現れる方や、6週目以降からつわりが始まる方、つわりをほとんど感じない方など個人差によるところが大きいです。

4~5週目でつわりの症状が現れる場合は、つわりによって妊娠に気づくことも多いようです。

つわりのピークは妊娠8週~10週頃だとされています。この時期は、妊娠ホルモンであるヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)の分泌量がピークを迎え、つわりの症状も重くなります。妊娠15週頃には、つわり症状は次第に落ち着くケースが一般的です。体質によっては、つわりが長期間に渡ることがあるため、つわりと上手に付き合うことも大切です。

一般的には、妊娠5週目頃からつわりがはじまる妊婦さんが多いようです。ただ4週目からつわりの症状が現れる方や、6週目以降からつわりが始まる方、つわりをほとんど感じない方など個人差によるところが大きいです。

4~5週目でつわりの症状が現れる場合は、つわりによって妊娠に気づくことも多いようです。

つわりのピークは妊娠8週~10週頃だとされています。この時期は、妊娠ホルモンであるヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)の分泌量がピークを迎え、つわりの症状も重くなります。妊娠15週頃には、つわり症状は次第に落ち着くケースが一般的です。体質によっては、つわりが長期間に渡ることがあるため、つわりと上手に付き合うことも大切です。

しょうがに含まれるジンゲロールやショウガオールなどの成分は、吐きけを抑える作用があります。生姜湯を作ったり、煮物や炒め物に入れてみたりと、色々な料理に加えてみると良いでしょう。生の生姜は妊娠中でも特に制限されておらず、通常の食事の範囲であれば問題ありません。欧米では、ショウガ粉末が症状の軽減に有効として広く推奨されているようです。

しょうがに含まれるジンゲロールやショウガオールなどの成分は、吐きけを抑える作用があります。生姜湯を作ったり、煮物や炒め物に入れてみたりと、色々な料理に加えてみると良いでしょう。生の生姜は妊娠中でも特に制限されておらず、通常の食事の範囲であれば問題ありません。欧米では、ショウガ粉末が症状の軽減に有効として広く推奨されているようです。