つわりで病院を受診する目安

つわりが重症化し、頻回な嘔吐と著しい食欲不振が起きることで脱水症状や栄養代謝障害を生じる病気を「妊娠悪阻」といいます。多くの妊婦さんが経験しますが、妊娠悪阻は妊婦の約0.5~2%が発症すると言われています。

目次

妊娠悪阻(おそ)とは

検査と治療法

つわりが重症化し、頻回な嘔吐と著しい食欲不振が起きることで脱水症状や栄養代謝障害を生じる病気を「妊娠悪阻」といいます。多くの妊婦さんが経験しますが、妊娠悪阻は妊婦の約0.5~2%が発症すると言われています。

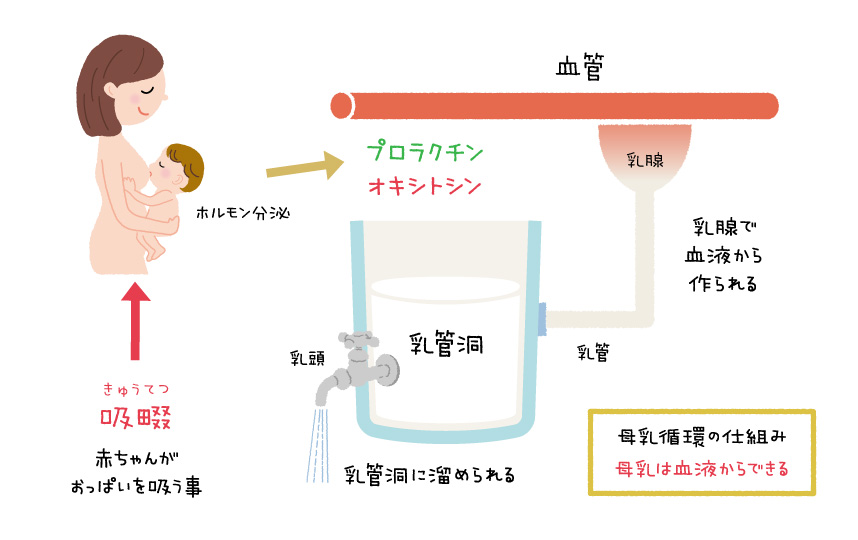

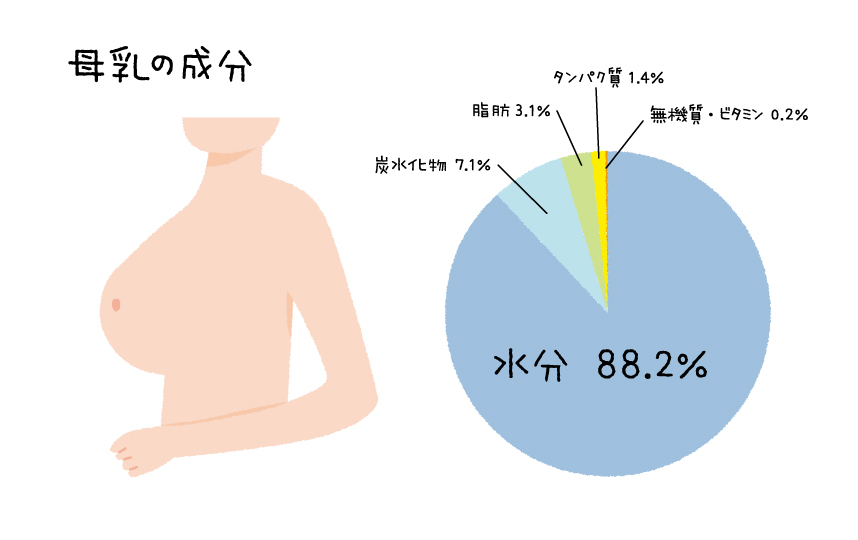

赤ちゃんは、ウィルスや細菌などに対する免疫が少ない状態で生まれてきます。そして、成長するに従って、様々なウィルスや細菌に暴露され、少しずつ免疫機能が発達して抵抗力が付いてきます。この時、重要な役割を果たすのが母乳で、赤ちゃんを守るための免疫細胞や抗体が含まれ赤ちゃんをウィルスや細菌が守っています。特に、赤ちゃんが生まれてから数日間だけ出る初乳に一番多く、赤ちゃんの成長に伴って母乳も「移行乳」「成乳」と変化し、次第に抗体の量は減っていきます。この間に、赤ちゃん自身も自分で抗体を作りつつ免疫機能が発達していきます。よく「母乳で育つと病気になりにくい」と言われる所以はこのためです。

赤ちゃんは、ウィルスや細菌などに対する免疫が少ない状態で生まれてきます。そして、成長するに従って、様々なウィルスや細菌に暴露され、少しずつ免疫機能が発達して抵抗力が付いてきます。この時、重要な役割を果たすのが母乳で、赤ちゃんを守るための免疫細胞や抗体が含まれ赤ちゃんをウィルスや細菌が守っています。特に、赤ちゃんが生まれてから数日間だけ出る初乳に一番多く、赤ちゃんの成長に伴って母乳も「移行乳」「成乳」と変化し、次第に抗体の量は減っていきます。この間に、赤ちゃん自身も自分で抗体を作りつつ免疫機能が発達していきます。よく「母乳で育つと病気になりにくい」と言われる所以はこのためです。

| 分泌期間 | 色・特徴・量 | 成分 | |

|---|---|---|---|

| 初乳 | 産後3日まで | ・黄みがかっている ・どろっとしている ・量が少ない | ・たんぱく質やビタミンが多い ・糖質や脂質が少ない ・免疫成分が豊富 |

| 移行乳 | 産後4〜15日まで | ・徐々に粘性が低くなる ・白く濁っていく ・量も増えていく | ・免疫成分とたんぱく質が減る ・糖質と脂質が増える |

| 成乳 | 産後16日以降 | ・サラサラとしている ・半透明の青みがかった白色 ・量は増えて安定する | ・糖質がさらに増えて甘くなる ・赤ちゃんの健康や成長にあわせて成分が変化する |

| 初乳 | 成乳 | ||

|---|---|---|---|

| カロリー | 67kcal | 70kcal | |

| 糖質 | 乳糖 | 5.3g | 7.3g |

| 蛋白質 | 総蛋白 | 2.3g | 0.9g |

| カゼイン | 140mg | 187mg | |

| ラクトフェリン | 330mg | 167mg | |

| IgA | 364mg | 142mg | |

| 脂質 | 脂肪 | 2.9g | 4.2g |

| コレステロール | 27mg | 16mg | |

| ビタミン | ビタミンA | 89μg | 47μg |

| βカロテン | 112μg | 23μg | |

| ビタミンD | - | 0.04μg | |

| ビタミンE | 1280μg | 315μg | |

| ビタミンK | 0.23μg | 0.21μg | |

| ミネラル | カルシウム | 23mg | 28mg |

| ナトリウム | 48mg | 15mg | |

| カリウム | 74mg | 58mg | |

| クロル | 91mg | 40mg | |

| 鉄 | 45μg | 40μg | |

| 亜鉛 | 540μg | 116μg | |

| PH | 7.7 | 6.8 | |

| 葉酸 | 体内の細胞分裂を促進して、赤ちゃんの成長や発達を助けます。 お母さんの子宮の回復にも役立ちます |

|---|---|

| カルシウム | 歯や骨を作ります。また、母乳の分泌が促進されます |

| ビタミンD | カルシウムやミネラルを骨に沈着させるのを助けます。 不足すると骨の形成に影響が出て「くる病」を引き起こすことがあります。 |

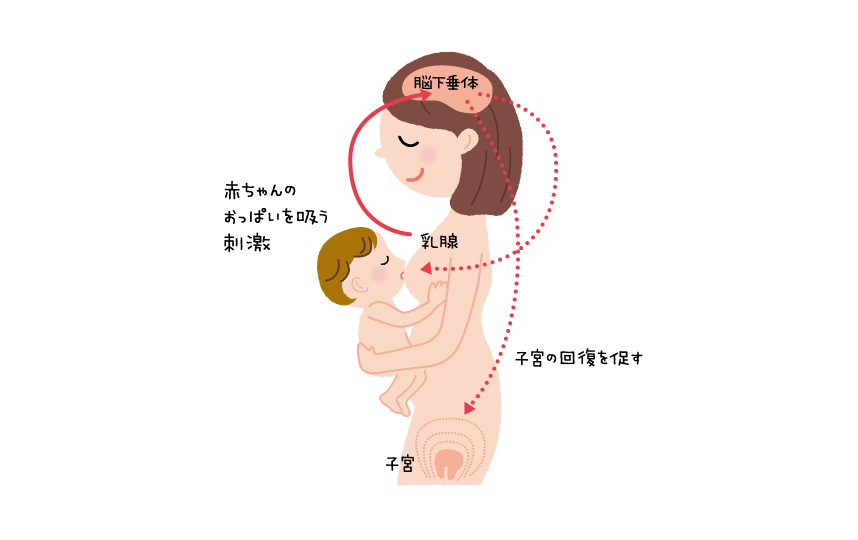

産後のママの体は妊娠中と同様にとてもデリケートで、いろんな変化が起こります。出産後に元の体に戻ろうとする8週間を「産後の肥立ち」や「産褥期」と呼び、体が急激に元の状態に戻ろうとしてホルモンバランスも大きく変わり、様々な痛みや不快症状があるだけでなく、疫力も低下してウィルスなどに感染しやすくなります。

また赤ちゃんが生まれてからは生活も急激に変化するので、産褥期が過ぎた後も色々な不調や変化が起こりやすいため、体だけでなく精神面も不安定になりがちです。無理せず適切なケアをして、赤ちゃんとの楽しい毎日を過ごしてゆきましょう。

予防法としては、出産のときにできた傷から細菌が入り感染しておこる発熱を産褥熱といい、日本では出産後24時間以降、

10日以内に、2日以上にわたって38度以上の熱が出た場合に産褥熱と定義しています。最も多い感染経路は外陰・腟・頸管からの

上行性子宮内感染ですが、感染源や感染経路は断定できない場合も多いです。帝王切開で出産した時や、前期破水・早期破水で

出産までに時間を要した時は産褥熱の発症率が高くなります。

出産後は外陰部を清潔にすることが重要です。下着やナプキン(悪露専用パッド)はこまめに交換して、清潔、快適にしましょう。また発熱した時はすぐに病院で診察を受けて下さい。会陰の傷、腟壁の傷から感染したものでは、局所の発赤、腫脹、圧痛などがみられます。産褥敗血症を起こす場合もあるため、しばらくは入院し、絶対安静となります。

悪露とは出産で剥がれ落ちた内膜や胎盤、傷からの分泌物を含んだ子宮からの出血です。出産直後~3、4日目までは量も多く赤い色をしていますが、子宮の収縮が進むにつれて、徐々に量も減って茶褐色になってきます。1ヶ月検診のときに白色無臭なら回復は順調です。検診後の赤いおりもののほとんどは、生理の再開か機能性出血なので心配はいりませんが、色が汚かったり、においがきつい場合は膣炎のサインなので要注意です。

悪露の量や期間は個人差がありますが、分泌量が極端に少ない場合や、産後1カ月以上たっても出続けているときは、子宮の回復が順調でない可能性があるのでお医者さんに相談する必要があります。トイレに行ったら、必ず悪露の状態を確認しましょう

悪露自体は病気ではないので特に予防などありませんが、出産後は免疫力も下がっていて、細菌が感染して子宮や膣や卵巣の炎症をおこしやすくなっています。外陰部は清潔に保つように気を付けましょう。悪露のふき取りも感染予防のために、トイレットペーパーではなく清浄綿を使いましょう。

入浴は血行を良くして子宮の回復を促進してくれますが、悪露が黄色になって少なくなるまでは浴槽につかるのは禁止です。念のため1か月検診が終わるまでは体を拭くかシャワーのみで我慢です。1か月検診で問題がなければ、出来るだけきれいなお湯で入浴します。

分娩時に自然裂傷があったり会陰切開をしたときは、分娩直後に傷を縫い合わせます。最初の2~3日は傷そのものが痛み、そのあとは縫合した糸がつる事で痛みがつづきます。抜かなくてもよい糸で縫合する産院もありますが、5~6日で抜糸するまでは、痛みを伴う場合が多く、抜糸するとかなり楽になります。

2週間くらいは座った際に違和感を感じますが、傷口そのものは退院までにはほぼくっついて、1カ月健診までにはきれいに治ります。退院後も痛みやひきつれがひどい場合は、産院に行って相談をしましょう。

傷を早く回復させるには、清潔を保つのが一番です。

産後は悪露で局部が汚れがちなので、トイレに行くたびに清浄綿などで消毒しましょう。「ふく」のではなく、軽く「当てる」ようにして、外陰部の中央を最初に拭き、そのあと外側前から後ろの方向へ、肛門へ向かうように気をつけて拭いて下さい。洗浄便座があれば、多少傷があってもトイレのたびに洗浄してください。シャワーを浴びると傷にしみることもありますが、別に害はありません。局部を洗うときは、やさしく手でぬぐうようにしましょう。

また痛みがあるうちは、ドーナツ状の座布団のようなクッションにすわると痛みが楽になります。ベッドの上では正座をするなど、傷が当たらないように工夫すると良いでしょう。

傷口が痛いとトイレヘ行くのも辛くなりますが、膀胱炎になると大変なのでまめに通うように意識して下さい。

出産後は体の関節の痛み、きしみが起こりやすくなります。原因はホルモンバランスが変わる事、授乳によりカルシウムが不足する事、赤ちゃんの抱っこなど足腰に負担がかかる生活になる事、妊娠中の体重増加など様々です。関節の中でも腰と膝は特に痛みます。腰痛の場合は出産によって骨盤がゆがむ事も原因のひとつに考えられます。

また妊娠中は、ステロイドホルモン(副腎皮質ホルモン)という、炎症を抑える作用を持つホルモンが多量に分泌されますが、出産後はホルモンのバランスが変化してその結果、膝の炎症が表面化して痛みが強く出てくることがあります。しかしこの場合は生理が再開されるとホルモンバランスが安定して痛みがなくなります。

普段なら何とも思わないような動作が苦痛になるため、周りの家族や夫に事情を話し理解と協力を得るようにしましょう。床に座ることが多い場合や布団で寝る場合は、座椅子を使うと足腰への負担を減らせます。また歪んだ骨盤を引き締めるには、骨盤ベルトや産褥ガードルも有効です。

妊娠中から産後にかけて、指の付け根や腕が痛くなりバネ指、腱鞘炎になる人が増えます。産後に女性が腱鞘炎になる原因は、赤ちゃんの抱っこやおむつの交換、入浴で急に手首や腕に負担がかかる為です。また出産を機に変わる女性ホルモンのバランスの変化も原因のひとつと考えられます。腱鞘炎になると腕だけではなく、肩にまで痛みが走り、だるくなったり、ものを持つ時も痛くなるなどします。腱鞘炎になりやすい場所は腕ですが、足首でも炎症が起こる可能性があるので、普段運動をしない人や筋肉が少ない人は特に注意が必要です。

また、指関節は他の関節に比べ常に日々酷使されている関節です。特にデスクワークなどをしている場合は、タイピングなどの軽い運動も繰り返し継続的な負担が加わることになり、やはり炎症を発症する要因となります。主婦の場合は、日常生活の家事も大きな負担となります。

事前の対策としては、指に痛みを感じはじめたら、一時的に指を固定して氷水などで冷やすなど、こまめに応急的な処置を継続していくことが予防法となります。痛みが慢性化している時は冷やさずに温めるほうが効果的です。日常生活のこまめな予防を習慣にする事が根本的な治療につながっていきます。

重い物を持ったり抱っこ以外でも手首を使うようなことはなるべく避け、赤ちゃんを抱っこするときは腕全体で抱え込むようにします。少しずつ慣らせてゆけば腕の筋肉も鍛えられます。リストバンドは母指の付け根までサポートしているものが良いでしょう。辛いときは、湿布や磁気治療器を使うのも手です。痛みが強くなったら病院で診察を受けるようにしてください。

乳腺炎とは母乳が詰まって炎症が起こる病気です。軽い症状も含めると産後ママの約25%がかかります。炎症がおこると母乳に血や膿が混じり、炎症部分が強く痛んだり熱が出ます。特に授乳はじめは乳腺からの分泌活動が盛んなわりに、赤ちゃんの飲む量が少なく、授乳のリズムもできていないので、乳房が張りやすく、発熱、悪寒などを伴い、炎症を起こします。

予防としては、まずは母乳をためないようにする事です。

また甘いものや脂肪分の高い食べ物は乳腺が詰まりやすくなるので極力控えます。その他、体を冷やすものやカフェイン、刺激物なども控えた方が良いでしょう。乳頭は清潔にして傷が出来たら消毒綿で拭きましょう。

痛みや熱が出たり、乳頭に白斑出たり、母乳に血や膿が混じった時は病院で診察を受けて下さい。菌に感染している時の治療は抗生物質を飲み、重症の時は切開し膿を出します。自己流でマッサージ等をすると悪化する場合もあるので、病院や専門家のケアを受けるのがおすすめです。

乳汁うっ帯の場合は患部をひやしたり搾乳や赤ちゃんに吸ってもらったりすることで改善します。

産後は、手や足にかゆみを伴うむくみが出やすくなります。

主に3つの要因があり、一つは、出産で子宮に溜め込まれた水分が一気に解放され、それを補おうと必要以上にため込もうとするため、二つ目は、母乳で放出される水分を補おうとするため、そして、三つ目は、産後に安静にしていることで血液の流れが悪くなるためです。

生理現象ですので自然に元に戻りますが、軽い運動や食事などで軽減することができます。 ただ、産後8週を過ぎてもむくみが取れない場合や、体にしびれを感じるときは、他の病気の可能性も考えられるので病院で相談しましょう。

体から急激に水分が奪われるのが原因でむくむので、積極的に水分補給をすることが大切です。むくむからといって水分を控えると、膀胱や腎臓に負担をかけることになり、余計症状が悪化してしまいます。生理現象のひとつなのでそのうち元に戻りますが、どうしても気になる時は塩分を控えたり、利尿作用のあるすいか、きゅうりなどの食品、カリウムが豊富に含まれる柿やりんごなどを食べると効果的です。その他、ヨガやマッサージ、ストレッチを行い、リンパの流れを良くするのも良いでしょう。

出産後は、かすみ目や視力が低下することがあります。出産の疲労や育児の睡眠不足に加え、目と繋がっている腎臓が、産後は赤ちゃんに毒素がいかないようにフル回転します。そういった要素が重なって目の疲れとして出てきます。

一時的なもので、疲労が回復されれば元に戻ります。長時間の読書やPCなど、目を疲れさせる行為は極力避けましょう。正座をして両手を上にのばし、そのままうしろに上体をたおして伸ばすストレッチも効果的です。

産後3ヶ月~半年くらいの時期に、前頭部を中心に抜け毛が一気に増えます。急に大量に抜け出すので、最初は驚いて「このままハゲてしまうのでは!?」と心配になりますが、ホルモンバランスによる一時的なものなので、あまり心配する必要はありません。妊娠中はプロゲステロンが優位に働いていますが産後、毛髪を発達させる役割のエストロゲンが急激に増加し、妊娠中に抜けるはずだった毛が一気にごっそり抜けるのです。産後半年目くらいにたくさん抜ける事もありますが、これは母乳の質が変わる為です。

髪の毛の栄養は血液の残りでまかなわれていてるのですが、産後半年目くらいで赤ちゃんの歯が生え始めると母乳の質も変わり、それに合わせてリセットするように髪の毛も一気に抜けます。

急に髪が少なくなることは女性にとっては辛いですが、産後1年目くらいには元に戻りますので、なるべく気にしないのが一番大事です。少しでもなんとかしたいという方は、髪の育成を早めるケアをしてゆきましょう。髪の育成には血行の促進が重要です。頭皮のマッサージやヘアケア用品を使うほか、食事と睡眠はしっかりとって体を動かします。ストレスも血行不良の原因になるので注意しましょう。

産後は便秘になりがちです。原因は、出産時の出血で腸内の水分が少なくなってしまう事、母乳に水分を取られてお母さんの体内の水分量が減ってしまう事、また子育てのストレスにより起こる事もあります。体の変化による理由以外では、出産時の会陰切開の傷が心配でトイレでいきめなかったり、育児に追われてトイレの時間がとれないまま便秘になってしまう人もいます。

対策としては、なによりも水分補給と食事です。授乳中はとにかくのどが渇くので、こまめに水分補給、1日最低2リットルは摂取しましょう。食事はイモ・豆・きのこ・根菜類や乳酸菌を含むものを多く摂りましょう。寒天も効果があります。過食も避けましょう。

下剤やサプリメントは母乳に悪影響を与える可能性が高いので、出来るだけ頼らないほうが望ましいでしょう。

それからトイレに座る癖をつける事、これもとても大事です。赤ちゃんが泣きだしたりすると、ついトイレを後回しにしがちですが、2,3分泣いていても、そうそう問題ありませんから、きちんとトイレで便を出す癖をつけましょう。

妊娠線は、妊娠中におなかが大きくなることで出来るひび割れのような線で、おなか以外にも脂肪が付きやすいお尻や太もも、おっぱいにも出来ます。妊娠線が出来る原因は、皮膚の仕組みにあります。皮膚は表皮、真皮、皮下組織の三層に分かれていて、真皮や皮下組織の一部は弾力性がなく急激に伸びることができません。皮下脂肪も弾力性がなく、真皮や皮下組織が、伸びる限界以上に引っ張られて亀裂ができて、赤紫色の線状班が現れます。これが妊娠線です。

もともとの体質で出来やすい人、出来ない人がいますが、一度できると完全には消えないので事前のケアが一番大事です。

事前予防としてはバランスの良い食事を心がけ、カロリーの高い食べ物は控え、体重増加は8kg~10kgに抑えることです。また、妊娠線専用クリームなどでこまめに保湿とマッサージをして、肌を柔軟に保ちましょう。

出来てしまった場合は、出来るだけ薄くなるようにマッサージをします。妊娠線は皮下組織がダメージを受けた状態で、怪我と同様回復には時間がかかりますが、しっかりこまめに保湿をすることで正常な組織が活性化し、かなり薄くすることが出来ます。

日本では10人にひとりが産後うつになるといわれていますが、妊娠・出産期はホルモンのバランスの急激な変化と、環境の変化によるストレスが生じやすく、抑うつ状態を引き起こしやすくなります。

産後2~3日は30~50%の方が、情緒不安定になったり、不眠、抑うつ気分、不安感、注意散漫、イライラ感などの精神症状を経験します。これらの症状ピークは産後の5 日目頃で、10 日目ぐらいまでには軽快してきます。これがマタニティーブルーで、胎盤からの女性ホルモンのエストロゲンの急激な減少などが強くかかわっていると考えられています。

マタニティーブルーの特徴は、とにかく短期間で症状が現れて消えてゆくことです。なので無理に前向きになろとせず、そのままで大丈夫です。ただ、何となく悲しい事や不安定な事は信頼できる人に伝えられると良いでしょう。身近な人に話しにくい場合は、信頼できる助産師さんか医師に話してみましょう。

産後うつは、マタニティブルーと一緒に捉えがちですが、マタニティブルーが産後1か月ほどでおさまるのに対し、産後うつは産後1か月目あたりから症状が出てきます。その後数週間で症状がピークになり、数か月から1年以上引きずる場合があります。思考力が落ちて考えがまとまらなくなるので、料理のメニューを考えられなくなったり、夕食の買い物を選べなくなったり、また、赤ちゃんが泣いたときにどうすればよいかわからず途方にくれることも「うつ」のサインのひとつです。

もともとうつ傾向の人は、妊娠中はホルモンの関係などで一時的にうつの症状がなくなるのですが、出産するとまたもとに戻ってしまう、もしくは以前より症状が悪化する事もあります。また、バリバリ働いていたキャリアウーマンにも出産後うつ病になる人が多いと言われます。原因は働いていた時と出産後の生活のギャップの大きさ、自分がいない間に職場の仕事やポストを奪われる不安などです。産後うつは早めに診断、治療をしなければ回復が難しくなります。

症状を和らげ早く回復する一番の方法は、協力してくれる人、頼れる人がそばにいる事です。赤ちゃんと2人きりで1日誰とも話さなかったり、1人で外出することもままならず不自由な感じが続くと、どんどんストレスが溜まってゆきます。妊娠中からパパには父親になる意識を高めてもらい、出産後に子育てを協力してもらえるように準備するとよいでしょう。また、同じ目線で話したり悩みを共有できるママ友の存在も大事です。

まわりに相談できる人がいなくて不調が続いているような時は、地域の育児サポートサービスもあります。保健センターには「育児相談」や「こころの健康相談」などの名称で、誰でも気軽に利用できる相談窓口があり、保健師や心理士などの専門家が親身になって相談に乗ってくれますし、必要に応じて近くの医療機関を教えてもらうこともできます。また、赤ちゃんも育児も個人差があるので「完璧」を求めないようにして、リラックスタイムをつくる、生活の中に癒しグッズを取り入れるなど、気分転換を心がけてください。

母乳をあげていると異常なほどにお腹がすきます。その他、育児のストレスで過食をしてしまったり、1ヶ月健診後もあまり体を動かさず家にこもっていると、運動不足になってしまい体重が増えてしまいます。

母乳が原因の場合は卒乳と同時に食欲もおさまります。授乳期は栄養が必要なので食欲自体は問題ないのですが、高脂肪なものや甘いものばかり食べてしまうと乳腺炎の原因にもなりますし、赤ちゃんにも良くありません。母乳をあげている時の食事は低脂肪、高タンパクを心がけ、カロリーの低い和食を中心に食べるようにしましょう。1ヶ月健診で異常がなければ運動をしてカロリーを消費し、筋肉をつけて新陳代謝を良くしましょう。

妊娠中に伸びたお腹の皮膚は出産後にたるんで下腹が出てしまいます。お腹のたるみやたれたお尻は筋肉を鍛えることで改善されるので、毎日少しずつでも鍛えるようにするといいでしょう。